Padre Nostro: autenticità, essenzialità, libertà

Al giorno d’oggi siamo tutti particolarmente sensibili a due aspetti: la prima è l’approvazione degli altri, il giudizio, l’esposizione mediatica; la seconda è l’esigenza di fedeltà e sincerità, spesso pretesa nelle relazioni di coppia, così come pure di autenticità e di coerenza, che i giovani pretendono da noi, dalla Chiesa – se la lasciano, spesso ne lamentano l’ipocrisia – e in fondo da loro. Entrambi si combinano nel “mito della trasparenza”; tante volte è illusorio, di facciata, se pensiamo ai reality show, alle dirette social, a foto e filmati apparentementeamatoriali che nascondono qualche “ritocchino” di vario tipo.

Ecco perché nella nostra “società dello spettacolo” il capitolo 6 di Matteo può trovare un ampio terreno fertile per attecchire oggi. Nel segreto cadono le maschere: lì – restituiti a noi stessi – si vedono la coerenza, la fedeltà e l’autenticità. Questo capitolo di Matteo presenta i cardini della religione.

Il primo è l’elemosina. La si è fatta corrispondere a quella povertà che è vera quando si fa dono autentico, contrastando la logica dello “spirito cattivo” che tenta grossolanamente con la seduzione del possesso, oppure, più sottilmente sotto l’apparenza di bene, promettendo visibilità a chi la fa con ipocrisia.

Un altro fondamento è il digiuno. Richiama quella castità che è vera se si fa rispetto, contrastando la logica dello “spirito cattivo”che tenta grossolanamente con vizi e piaceri, oppure, più sottilmente sotto l’apparenza di bene, per farci sentire meritevoli di fronte a Dio con il nostro impegno di astinenza.

Vi è infine la preghiera. Possiamo associarla al consiglio evangelico dell’obbedienza, che è vera se libera la nostra persona, contrastando la logica dello “spirito cattivo” che tenta grossolanamente di farci disobbedire, oppure, più sottilmente sotto l’apparenza di bene, ci rende accondiscendenti, passivo/aggressivi o, ancor peggio, manipolatori.

Se per l’elemosina e il digiuno la tentazione era rappresentata dagli ipocriti, che apparentemente fanno il bene ma per il proprio tornaconto, con uno sforzo tutto ripiegato sul proprio egoismo, per la preghiera la tentazione è quella dei pagani. Il testo greco riporta i rari termini battalogeo (che potremmo tradurre con “blaterare”, bla-bla-bla, parlare a vanvera, pronunciare cose senza senso) e polylogia (prolissità, loquacità, verbosità, ma anche spettacolarizzazione della preghiera). Occorre scongiurarle ristrutturando l’immagine che ci siamo fatti di Dio. Lo immaginiamo forse come una divinità che si compiace nel “farsi pregare” molto? Lui, invero, ci sta già dando tutto. Pensiamo forse che la consolazione spirituale dipenda da noi, dalla quantità della nostra preghiera, magari ritenuta migliore o più efficace di quella degli altri? Questa non solo è superbia, ma vera e propria superstizione, idolatria della nostra forma di pregare: paganesimo.

Eppure già alcuni dotti pagani, come Seneca, invitavano a non fatigare deos, a non stancare le divinità a suon di parole. Nella Bibbia non mancano gli inviti profetici e sapienziali a concentrare la preghiera sull’essenziale. In Qoèlet leggiamo: «Non essere precipitoso con la bocca e il tuo cuore non si affretti a proferire parole davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra; perciò siano poche le tue parole […] dalle molte chiacchiere il discorso dello stolto» (Qo 5,1-2). Penso poi alle vicende di Eliseo e di Elia, che la liturgia ci propone proprio in questi giorni. Eliseo guarisce un bambino pregando dopo aver chiuso la porta (2Re 4:33), non davanti a una plateia (Mt 6,5). A differenza dei sacerdoti di Baàl che pregano insistentemente giorno e notte (1Re 18,26), Elia invece prega l’essenziale: che il popolo sappia che il Signore è YHWH (1Re 18,37), cioè che tutti conoscano Ha-Shem, che il Suo Nome sia santificato (Mt 6,9). «Non è il molto sapere che sazia o soddisfa l’anima, ma il sentire e gustare le cose internamente», diceva sant’Ignazio di Loyola. Non il molto sapére, ma il molto sàpere, alla latina: assaporare.

Gesù spiega che Dio già sa. Ciò sembra minare l’esigenza stessa del pregare. Ha senso farlo? Si riapre la questione problematica della preghiera di richiesta. Serve domandare qualcosa, se Dio tutto già sa? Cosa chiederGli? Ha senso pregarLo?

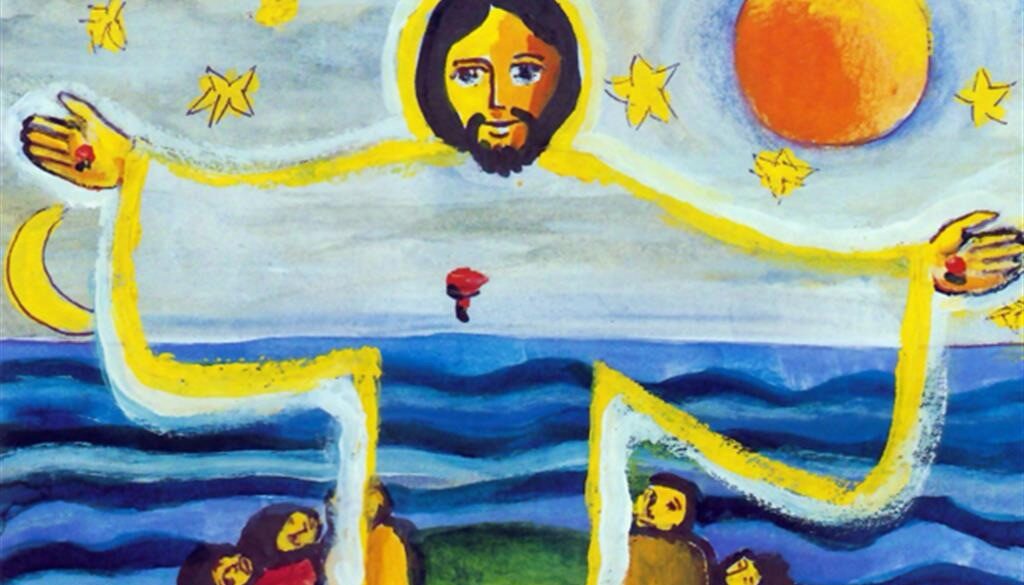

Di certo con le richieste va evitato ogni atteggiamento manipolativo: non dobbiamo convincerlo a pensare come noi, ma piuttosto il contrario. Siamo noi ad apprendere nell’intimità della preghiera quali sono i suoi pensieri. «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva», preghiamo nel Prefazio IV. La Parola oggi ci consegna il Padre Nostro, sommario di tutto il Vangelo, secondo Tertulliano, e al contempo con profondissime radici nelle 18 benedizioni liturgiche (berachot) della sinagoga frequentata da Gesù e dai suoi seguaci. È dura commentare una preghiera così nota e fondamentale per ogni battezzata e battezzato, benché oggi molti lamentino che i bambini del catechismo “non sanno nemmeno il Padre Nostro”. È stata ampiamente commentata, pregata quotidianamente più volte al giorno, e liturgizzata. La formula può aiutare, ma non ci insegna tanto il contenuto, il cosa pregare, quanto piuttosto il come, vale a dire lo stile: “Voi dunque pregate così” (Mt 6,9), in questo modo, con questo atteggiamento, secondo questo spirito. È innanzitutto una lode e benedizione, indirizzata alla Maggior Gloria di Dio, che ci invita a sintonizzarci, a entrare nella sua logica, guardando il mondo con gli occhi dell’Altissimo, mettendo in circolo lo stile della tenera premura divina, affinché sia la sua Misericordia a plasmarci, a costruire il Suo Regno nell’orientare le nostre scelte. «Perché tutte le mie intenzioni, azioni e attività siano puramente ordinate a servizio e lode di sua divina maestà», raccomanda Ignazio nell’orazione preparatoria agli Esercizi Spirituali (n. 46).

La connessione intima è già dischiusa dalla parola Padre. È l’Origine che insegna lo stile, il come, il così. Non perdiamo di vista l’atteggiamento, prima che le esatte parole riportate dall’evangelista, che nella versione di Luca sono ancora più scarne, essenziali. Martin Lutero raccomandava preghiere “brevi, frequenti e intense”. Così, semplicemente: Padre, “come in cielo”, “che sei nei cieli”; “così in terra”, “anche noi”, Figli. Qui sorge una relazione di analogia, che implica un legame ma pure una evidente sproporzione. Non possiamo pretendere né tantomeno immaginare di fare le stesse identiche cose di Dio: non è una identità. Ma il legame tra ciò che è visibile e la sua profondità è insopprimibile. Lo adombravano già i pagani: Platone con il suo iperuranio, in qualche modo relazionato a questo mondo visibile; ancor prima, le ziqqurat babilonesi esprimevano il legame sacro tra Cielo e Terra.

Ricordo una bimba di 8 anni alla quale avevo presentato il Padre Nostro. Le chiesi cosa le facesse venire in mente il cielo; mi rispose: “libertà”. È proprio così: il Padre, pur essendo così intimo a noi, è libero, non è a noi disponibile, non è manipolabile, non è incasellabile nei nostri schemi; è trascendente.

Preghiamo dunque:

• per scoprirci in relazioni di maggiore autenticità con gli altri e con Dio, purificati da quell’egoismo che ammorba nostravolontà, guidati invece dallo “spirito buono” che spinge oltre le apparenze;

• per vivere la stessa essenzialità, sobrietà e radicalità nella preghiera: dritti al punto, con semplicità, perché la verità è semplice – come insegnava Platone – e, soprattutto, è dei semplici;

• per attingere alla Sua libertà, per non farci manipolare, né a nostra volta manipolare. È quella libertà di vere Figlie e veri Figli del Dio libero, che ama generosamente, nella libertà – senza mai manipolare, senza secondi fini occulti – di perdonare e insegnare a farlo, in abbondanza.

Fratel Piotr